服务热线

010-57018965

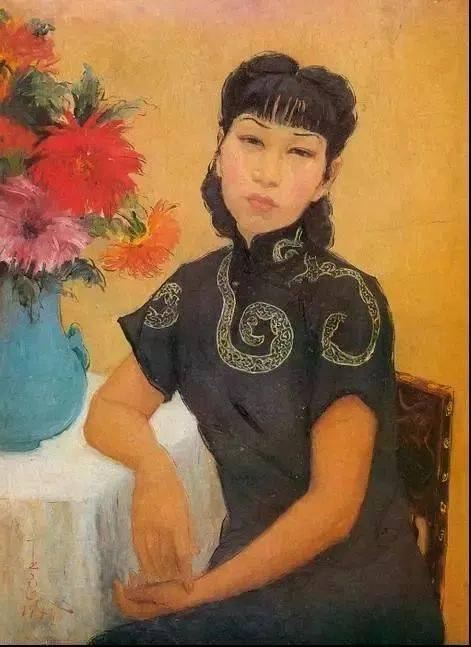

▲

画家潘玉良像

人生就是一副扑克牌,一开始,发在大家手里的牌都不一样。有的人拿了副好牌,却打不好人生。有的人,拿着一副烂牌,却偏要把人生打好。

她一出生,就拿了人生最烂的一副牌。

1908年的江南,芜湖城的早晨白露泠泠。

一个叫王阿大的人,带着13岁的小女孩上了码头,穿街过巷来到芜湖最著名的的妓院——兰心院,要把这个小女孩卖掉。

老鸨打量着这个13岁的小女孩。甩了一句:“人你还是带回去吧,这丫头吃不了这碗饭,小眼睛、厚嘴唇,怎么长也长不成美人。”

王阿大说:“就留下来做烧火丫头吧!”

老鸨说:“两担大米价!”

就这两担大米,小女孩被卖了,卖她的人是她的亲舅舅。她一岁时,爸爸去世,两岁时,姐姐去世,八岁时,妈妈也走了。最后只剩下一个亲舅舅,还把她卖了。

从此,她身上便有了一个标签,这个标签叫“青楼女”,是最下贱、最卑微、最肮脏女人的身份。

她的名字叫张玉良。

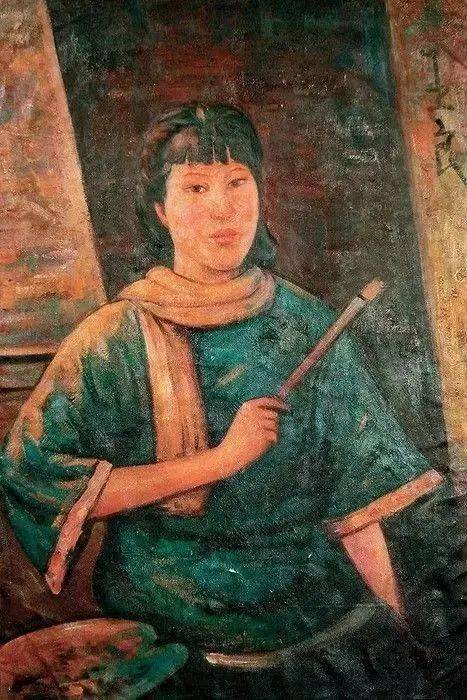

▲

年轻潘玉良自画像

人生在于选择,有人选择在盛世糜烂,也有人选择在废墟盛开花朵。

进入妓院后,张玉良的人生从逃跑开始。

张玉良回忆,自己曾经逃跑过五十次,而每一次被抓回来,都是一顿毒打,胳膊腿常年都是青的。

老鸨甚至使出了最阴险的一招,叫打猫不打人,把猫放在她的裤裆里,束紧腿脚,用鸡毛掸子打猫,挨了打的小猫,四处乱抓逃窜,抓的玉良伤痕累累。

后来实在跑不掉,她就选择跳河、上吊,而每一次,她都被救下来,然后又是一顿毒打。

《肖申克救赎》:生命在于简单的选择,要么选择生存,要么选择死。

她的刚烈让老辣的老鸨都震惊了。“我在妓院做了几十年,啥样的女人没见过,可我从来没有见过如此难以调教的女人!”

束手无策的老鸨只好让张玉良学琵琶、余派京戏,扬州清曲、江南小调。

人应该有一种力量,即使身在废墟之中,也应该让自己体面、干净,揪着头发把自己从泥土里拔出来。

几年过去,玉良就成了芜湖城最会唱戏的人。在那个年代,说自尊或许可笑,但是它至少支撑着她不跌倒。

你是什么样的人,便会吸引什么样的人。

你是什么样的人,便会有什么样的爱情。

一日,新上任的海关监督潘赞化和商界朋友共赴兰心院盛宴。宴会中,张玉良唱了一曲《林冲踏雪》:

帽子上红缨沾白雪,身披黑毛兜北风。

枪跳葫芦迈步走,举步苍凉恨满胸。

这茫茫大地何处去,天寒岁暮路徒穷。

就这简单几句,荒腔走板,慷慨苍凉,让潘赞化心头一颤、心生怜悯。

“如此人才,怎能屈身青楼?”

既是一见倾心,继而日久生情。潘赞化爱上了张玉良,潘赞化是留洋学生,身份显赫、仪表堂堂。张玉良是青楼女、不识字,厚嘴唇、小眼睛。怎么看,怎么也不搭。

剧作家廖一梅说:在我们的一生中,遇到爱,遇到性都不稀罕,稀罕的是遇到了解。

潘赞化钦佩张玉良的才华和风骨。一怒为红颜:“我为你赎身!”

东拼西凑,卖了祖传的宋代古董,凑得10000大洋,把张玉良带出青楼。

1916年的深秋,在上海,潘赞化给张玉良买了一条白色的法式长裙,给自己买了一件黑色西装,到照相馆拍了结婚照,在家中举行了婚礼。那天,参加婚礼的人只有潘赞化老同学陈独秀一个人。

那天,张玉良和潘赞化说:“我要开始新的生活,我要把自己的姓改成了先生的姓,我叫潘玉良。”

从此,张玉良已死,潘玉良新生。

▲

年轻时的潘赞化

只有让自己不断成长的女人,才不会让这个世界辜负。

结婚后,潘玉良买来了小学课本,让潘赞化给她上课,每天所学的必须当天就记下来,第二天找潘赞化去考试。

一天,潘玉良看见一个叫洪野的画家在院子里画画。寥寥数笔,美人蕉就跃然纸上。那刻开始,她疯狂地爱上了画画。每天站在洪野身边呆呆地看,偷偷地学,如痴如醉。

先学素描、后学油画。生活费全部买成绘画用品,恨不得吃饭时间都用在画画上。

一年后,这个出身青楼、不识字的女人,破天荒地考上了刘海粟办的上海美专。她把长发剪成了短发,成了当时最时髦的女学生。

那时候,国内刚刚引进画裸体画,没有人当模特,潘玉良就脱光衣服,对着镜子画自己。

她还钻进浴室,躲在黑暗里,偷偷画别人的身体。

她是那个时代,最着了魔的人。

▲

上海美专

有一次,她在浴室画画被发现了,大家抓住她的头发:

“看啊,这个婊子把我们不穿衣服的样子全画下来了,揍她!”

还有人叫:“我们才不要和婊子读一个学校,我们罢课!”

她挨了打,可她并不难过,因为她的画却传了神,她觉得很值。

对于潘玉良,跟梦想有关的一切都是她的禁忌,在生活里,你可以随意伤害我,我无所谓,但是你不能碰我的梦想。

为了梦想,她先考到了法国里昂中法大学。她依然不满足,又考到了巴黎国立美术学院,最后,她甚至考到了罗马国立美术学院。

“我在卧室画素描,常常一画就到天亮,

地板上、墙上,全贴满了我的画,

屋子里连下脚的地方都没有

有一次,四个月没有收到家信和补贴。

我饿着肚子画罗马的斗兽场、画威尼斯宫,

我觉得很快乐,我从来没有那么快乐地找到自己。”

潘玉良在绘画中找到了自己,只有让自己不断成长的女人,才不会让这个世界辜负。

不畏过去,不念将来,每个人生活的本质都一样,不一样的是你在感受什么。你感受到向往,你便会为之奔跑,你感受到热爱,你便会为之疯狂,你感受到美,你便会学会爱这个千疮百孔的人间。

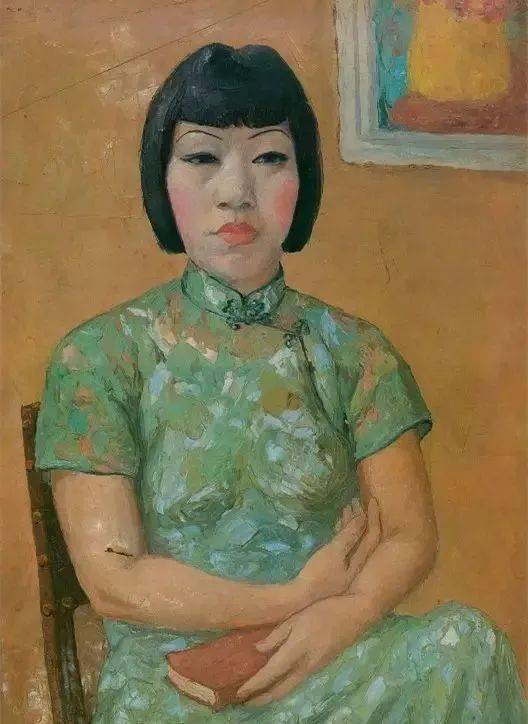

▲

《画魂》剧照

当时的中国画坛,能够称得上画家的人不过三人,其中一个就是潘玉良。

在欧洲求学8年之后,潘玉良回国。

国内沸腾了,上海美专请她当老师,中央国立美术学院请她当教授。

大家为她办画展,展览当天。

民国政府主席林森亲自到场参观。

行政院长孙科都来捧场,并定画数幅,满载而去。

内政部次长张道藩上午看了,下午还去看,

左手拿烟斗,头部微斜,看得得意时,

跑近前去,又往后倒退,差点撞到其他观众。

《中央时报》甚至说徐悲鸿为一睹而快,夜闯展厅,没人开门,就从边门的书架钻过去。

徐悲鸿说: 当时的中国画坛,能够称得上画家的人不过三人,其中一个就是潘玉良。

陈独秀说: 所作油画已入纵横自如之境,非复以运笔配色见长矣。

张大千说: 潘玉良用笔用墨为国画正派。

可在中国,裸体画依然是禁区。

刘海粟和新任上海督办孙传芳公开对战。孙传芳电令刘海粟:希望你有自知之明,立即撤回模特制。刘海粟当仁不让,立即回击:模特制为绘画实习之必须,与衣冠礼教,并无抵触。

潘玉良也当仁不让,举办了《春之歌》个人裸体画展,有人骂她:原来这个春字,不是春天的春,是思春的春。

她在国内办的第五次画展,被人为破坏。《陈独秀肖像》被扔到展览的另一头,《大中桥畔》被用刀子划出了大口子,《壮士头像》被写着:妓女对嫖客的赞歌。

还有一次,在学校的休息室里,潘玉良听见有人骂:“中国人都死光了,让一个婊子来上课。”

她愤怒极了,推门进去,朝着那个人脸上就是两个耳光:“我打的你,我敢负责,你为什么要恶语伤人。我不会欺负人,但绝不会让人欺辱。”

潘玉良“啪啪”两巴掌打给那个时代的愚昧,打给那个时代的歧视。男人真正值钱的是学问和风度,只有最下流的男人才会侮辱女人。

不加入外国国籍,永不卖画,永不恋爱。

1937年,潘玉良参加在法国举行的万国艺术博览会。

在黄浦江头,潘赞化两鬓斑白,潘玉良流着泪:“你为什么永远都宽容我,为什么你不自私一点。”

潘赞化回答:如果让你做个安分的妻子,当初我就不应该送你去国外,既然让你学了画画,就应该让你自由。

潘赞化把怀表放在潘玉良手里。

只留下一句:要是想我了,就听听怀表,那就像我的心跳!

这一走,就是四十年,国内局势动荡,

潘赞化在信中说:

“天气又冷了,暂时就不要回国了。”

他们一直通信,天冷了,写信:

“天凉了,玉妹加衣。”

“你一个人在外,不要太受苦,也不要挂念家里,我还是像以前一样生活。”

在法国,潘玉良有三不原则:

一:不加入外国国籍

二:永不卖画

三:永不恋爱

不加入外国国籍,因为她觉得自己还会回来。不卖画,因为内心高洁。永不恋爱,因为她心里深深藏着她的爱人潘赞化。

1959年,巴黎大学的教堂极为庄严。巴黎市长宣布:尊敬的潘玉良夫人,恭喜您荣获巴黎大学多尔烈奖。

这是该奖项第一次授予女性艺术家,而且来自东方。

潘玉良穿着旗袍,两鬓如霜。回到家中,她给自己倒了一杯酒: “赞化,我想你了,请在梦中同饮了这杯酒吧!”

这一年,她的作品在比利时、英国、德国、希腊、日本巡回展览,大获成功,甚至法国一度不允许她的作品出境,她是中国第一个进入卢浮宫的画家。

可是同年,潘赞化在国内悄然离世,过了好久,潘玉良才收到家信。大病一场,身体便大不如前,没有潘赞化,回国便没有任何意义。

1977年,82岁的潘玉良用最后一点力气交代身边的老友:

现在我不行了,我……还有一件事相托。我的所有东西,请你带回祖国,转交给赞化的儿孙们……还有那张自画像,也带回去,就算我回到了家……拜托了……

她的声音越来越轻,病房里人们的啜泣声越来越大,最终放声痛哭。

1984年秋天,潘玉良的七大箱遗物和2000多幅画作,还有那枚寄托感情的怀表,终于漂洋过海,回到了家。

潘玉良在自己的笔下,总是穿着旗袍,色彩浓艳,像凄凉的胭脂。冷静细狭的眼神透露出对命运的反击和淡然,她一生最喜欢的印章是“总是玉关情”。

潘玉良一生都在为自己的尊严抗争,她的人生是一种极致——自由和尊严的极致。

命运一开始只让她做一个的妓女,做一个最下等的女人,而她却用尽一生,将面前的一道道高墙推倒,重塑自己,如同凤凰涅槃,浴火重生。

陈丹青说:潘玉良有一种古人像,让人心生敬畏。

而今漂亮网红遍地是,人间不见潘玉良!

扫一扫 加关注

Copyright © 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.备案号:京ICP备-19026694号-1